腎臓は、肝臓とともに「沈黙の臓器」といわれる臓器です。そのため、機能が低下しても自覚するのが難しく、気づいたら病気が進行してしまっていることがあります。

腎臓の健康を保つ方法のひとつが、健康的な食生活を続けることです。そこで今回は、腎臓の健康を保つための食事方法や、腎臓に良いとされる食べ物、悪いとされる食べ物について解説します。

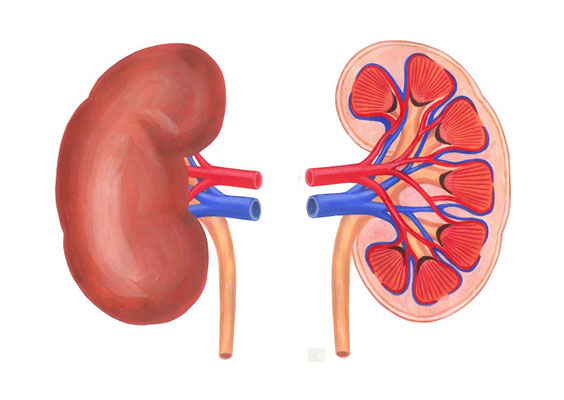

腎臓は、背中側の腰のあたりに左右ひとつずつある臓器です。大人の場合、片側あたりの重さが100~150gくらいとされています。

腎臓の主な役割は、血液から老廃物などを取り除き、体に必要なものと仕分けすることです。不要になった老廃物は、尿となって体の外に排出されます。そして体に必要なものは、再び吸収されて体内に留まります。

こうした腎臓の働きによって体内の水分量は一定に保たれ、また、血圧を調整することにもつながっているのです。ほかにも、腎臓は次の役割を担っています。

このように、腎臓は体を正常な状態に保つのに重要な臓器なのです。そのため腎臓が悪くなると、貧血が進んだり、骨粗鬆症が進んだりします。

腎臓の健康を保つために、食事方法を見直しましょう。ここでは4つのポイントをご紹介します。

食べ過ぎによる肥満は、腎臓に流れる血液の量を増やすため、腎臓に多くの負担をかける原因になります。また、メタボリックシンドロームの方は慢性腎臓病(CKD)になりやすいとされている点でも、食べ過ぎには注意したいところです。

腎臓の健康を保つためには、満腹の一歩手前である腹八分目を心がけましょう。どうしても食べ過ぎてしまうという方は、まずはゆっくりと噛んで食べることから始めてみてください。咀嚼は満腹中枢を刺激し、食欲を抑制するホルモンの分泌を促します。

満腹を感じるまで約20分かかるとされているので、早食いをしがちな方は、一口食べるごとに箸を置くといった工夫もするといいでしょう。

厚生労働省が『日本人の食事摂取基準(2020年版)』で定める食塩摂取目標量は、男性7.5g未満、女性6.5g未満です。しかし、日本人の食塩平均摂取量は、男性10.8g、女性9.2gと、いずれも目標量を上回っています。

岩手県の塩分摂取量も例外ではなく、男性10.7g、9.3gと高めの数値です。2012年まで岩手県の食塩摂取量が全国ワーストだったことを踏まえれば、減塩は進んでいると考えられます。しかし、健康を維持するためには今後も塩分の摂り過ぎに注意が必要でしょう。

塩分の摂り過ぎは加齢にともなう血圧上昇を招き、腎機能の低下につながります。また、食塩の過剰摂取は高血圧を介して、慢性腎臓病の発症や重症化につながる可能性もあります。次の工夫で減塩を心がけましょう。

また、食塩が含まれている魚肉練り製品(ちくわなど)や、インスタント食品、ハム、漬物などを控えましょう。

腎臓の負担を軽くするために、水分は十分に補給しましょう。夏は1.5~2リットル、冬は1~1.5リットルの水分をこまめに摂ることがすすめられます。ただし、むくみなどの症状がある場合は、事前に医師へご相談ください。

あわせて、トイレを我慢しないことも大切です。尿意を我慢せずに排尿することも、腎臓の負担軽減につながります。

過度なアルコール摂取は、慢性腎臓病や末期腎不全のリスクを高めるおそれがあるので注意しましょう。お酒と一緒におつまみを食べ過ぎると、肥満につながる可能性もあります。節酒を心がけるほか、休肝日を設け、節度を持ってお酒を楽しみましょう。まずは夕食後の晩酌を控えて、夕食をつまみにお酒を適度に楽しむところから始めてみてはいかがでしょうか?

日本人の適度な飲酒量は、1日平均純アルコールで約20g程度です。これを1日の飲酒量に換算すると、ビール(5%)の中びん1本(500ml)に相当します。ほかのアルコールで換算した場合は次のとおりです。

アルコールの影響を受けやすい女性や高齢者は、より少ない量が推奨されています。

食事のメニューを考える際は、腎臓に良い食べ物と悪い食べ物を意識することも大切です。それぞれご紹介しましょう。

腎臓に良い食べ物の代表格が、野菜です。野菜に含まれるカリウムには、塩分排泄や血圧低下を助ける働きがあります。カリウムは、以下のような緑黄色野菜やきのこ類などに多く含まれています。

たんぱく質を多く含む食べ物は、腎臓に負担をかけるとされています。肉や魚介類、卵、大豆、大豆製品(豆腐や納豆など)、牛乳、乳製品(チーズ、ヨーグルトなど)はたんぱく質が豊富なので、食べ過ぎには気をつけましょう。

また、肉や魚、卵、乳製品にはナトリウムとして食塩が多く含まれている点でも注意が必要です。

肉の野菜巻きや野菜を多めにした肉野菜炒めなどをメニューに取り入れると、少ないたんぱく質を多く見せることができます。

食事を見直すことは、腎臓を健康維持につながります。しかし、下記の傾向があらわれている場合は、すでに腎機能が低下しているおそれがあります。ひとつでも当てはまる方は、医療機関へ受診することをおすすめします。

腎機能の低下が気になる方は、ぜひ、きたかみ腎クリニックへお越しください。当院では、腎臓内科の診療を行っております。健康診断の結果や尿のトラブル、むくみについてなど、医師へお気軽にご相談ください。

目次に戻る